街中にあふれる「スラッシャー」への違和感

最近、雑貨屋とかファッション系のセレクトショップで「THRASHER(スラッシャー)」のロゴをよく見かけるようになった。

Tシャツ、キャップ、バッグ……

けど、それを身につけてる人たちが、スケーターかというと、正直ちょっと違う。

いや、別に「着るな」とは言わない。

でもスケーターからすると、あのロゴには特別な意味がある。

だからこそ、「スラッシャーって何?」って聞かれたらちゃんと答えたくなる。

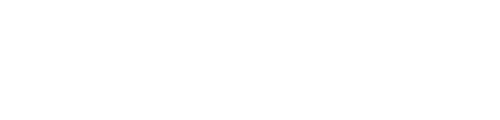

THRASHERとは何者か? スケートマガジンの始まり

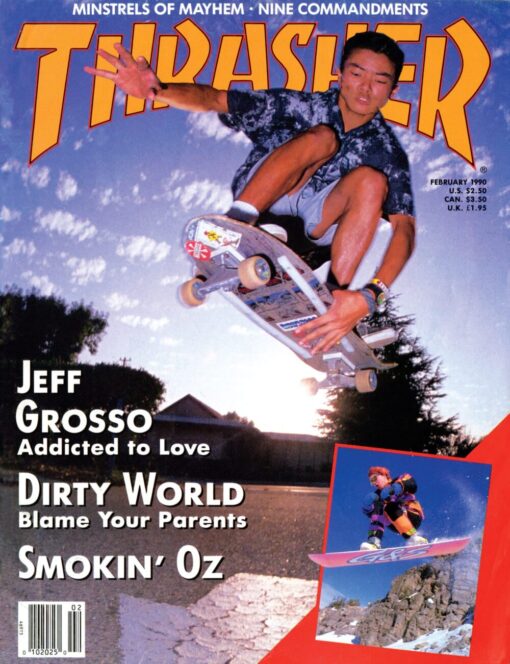

THRASHER(スラッシャー)は、1981年にアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで創刊されたスケートボード専門雑誌。

創設者はEric Swenson(エリック・スウェンソン)とFausto Vitello(ファウスト・ヴィテロ)という、インディペンデントトラックカンパニーの創業者たち。

そのスタンスは最初から一貫していて、

「広告のためじゃない」「流行のためじゃない」——

リアルなスケーターのためのリアルな情報”を届けることに全振りしていた。

それら全部が“本物”。

単なる媒体というより、カルチャーそのものだった。

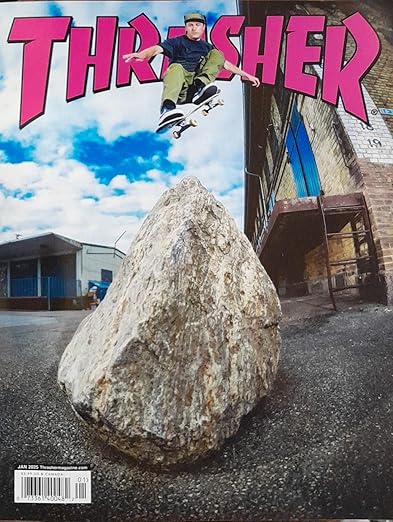

スラッシャーが築いたスケートカルチャーの中心

90年代〜2000年代に入る頃には、スラッシャーは世界で最も影響力のあるスケートメディアとして完全に確立。

特に有名なのが、毎年選ばれる「Skater of the Year(SOTY)」。

“その年一番ストリートを震わせたスケーター”をスラッシャーが独自に選出するアワードだ。

SOTYを獲ること=スケーターとして伝説になる、ってこと。

スラッシャーのロゴを着てるってことは、

「自分はこのカルチャーの文脈を知ってる」「敬意を持ってる」っていうサインでもあった。

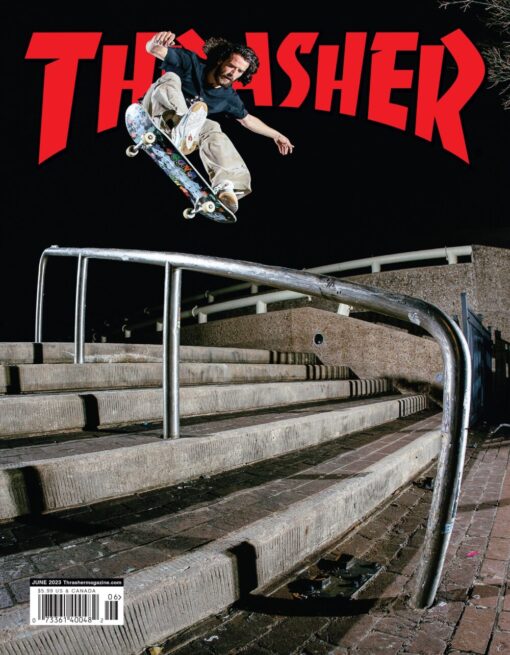

なぜスラッシャーはかっこいいのか?

THRASHERのロゴを着るっていうのは、

「自分はスケーターです」って名乗るようなものだった。

これは単なるアパレルじゃない。

滑りまくって、こけまくって、路上で自分を削ってる人間だけが着る資格がある、ストリートの勲章。

だから、自然と“スラッシャーを着てる人”にはリスペクトがあった。

本気で滑ってるスケーターにとって、あのロゴは誇りだったんだ。

日本での“ファッション化”への違和感

でも、今の日本ではその意味が少し変わってきてる。

スラッシャーのロゴがファッションアイコンとして独り歩きして、

スケボー未経験の人たちが「かわいいから」「流行ってるから」と雑貨屋で普通に買っていく。

それを否定するつもりはない。

でも、ちょっとモヤっとするのも正直な気持ち。

だってスラッシャーって、ただのロゴじゃないから。

ファッションブランドじゃなくて、“スケーターたちの魂”そのものなんだ。

本物を知ってほしい。スケーターからの提案

もしスラッシャーのアイテムを身につけるなら、

ちょっとでいいからその背景を知ってみてほしい。

そうすると、きっとあのロゴの“重み”が変わってくる。